日本の海運はどのようなものを運んでいるの?

日本は、海に浮かぶ経済大国、国民生活を維持するための各種原料や、食料、エネルギー資源(石油、石炭、ガス)の大半が船により運ばれています。内航海運は長距離・大量輸送に適した輸送機関であり、国内輸送量の7.83%を担っていますが、輸送活動量(運んだ貨物の重さ × 輸送距離)では37.09%(平成17年度)に及んでいます。

下の表に示すように特に内航海運は、国内における産業基礎資材を運ぶのに適した輸送手段となっており、石油製品で88%、鉄鋼等で69%、セメントで91%を内航海運が運んでいます。ちなみに、雑貨類は自動車が86%を担っています。

主要品目別内航輸送量(平成17年度)

(内航船舶輸送統計年報)

| 品目 | 輸送トン数 千トン単位 |

輸送トンキロ 百万トンキロ単位 |

|---|---|---|

| 石油製品 | 105,828 | 46,525 |

| 石灰石・原油等非金属鉱物 | 81,650 | 46,985 |

| 鉄鋼等金属 | 47,681 | 24,680 |

| セメント等窯業 | 43,877 | 22,287 |

| 砂利・砂・石材 | 24,155 | 5,718 |

| 化学薬品 | 20,143 | 8,322 |

| 自動車等機械 | 8,132 | 5,640 |

| 石炭・石炭製品 | 14,474 | 5,492 |

| その他 | 80,205 | 45,929 |

| 合計 | 426,145 | 211,577 |

日本の海運の役割について教えて

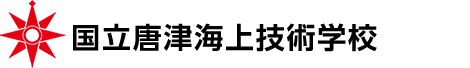

毎日の生活に必要な食料品や日用品などの多くは、船によつて運ばれています。普段目にすることが少ない輸送手段だけど、私たちの生活に大きな役割を果たしています。

毎日食べている、うどん、パン等は外国から輸入された穀物から作られています。これらの穀物は外航船からいったん内航船に積み替えられ全国の港まで海上輸送されます。

毎日読んでいる新聞などに使われる巻き取り紙(ロール紙)は毎日大量に海上を工場、倉庫(近い港)から各地の港まで輸送され新聞社に届けられています。

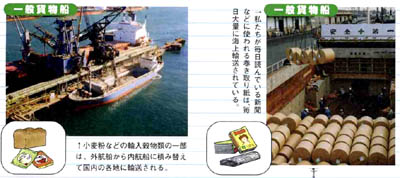

食料品や日用品など、生活に必要なものを大量に食品工場、野菜の生産地よりコンテナにつめられ全国各地の消費地に運ばれています。

フェリーなどはこれらの荷物を積んだトラックごと港から港まで運んでいます。たとえば北海道で生産された牛乳はタンクローリー車がRORO船で一大消費地東京まで、その日のうちに輸送されます。この様に普段の生活ではあまり分かりませんが沢山の船の活躍があって、今の私たちの生活が成り立っているのです。

狭い国土の日本においては、ほとんどの工業資源を外国から輸入し、加工し、製品として外国に輸出しています。また農業生産物の多くを外国からの輸入に頼っています、これらの輸送に使われるのがほとんど海運輸送といえます。

内航船って何ですか?

日本の海運を大きく分けると、外航海運と内航海運に分けられますが、本校の卒業生は主として内航海運に就職します。

内航海運は、国内で必要とされる石油製品、鉄鋼、セメントなどの基礎資材や自動車などを日本各地に運ぶ役割を持っています。それで内航船の大きさも一般的に小型となり小回りのきくものとなっています。内航船の乗組員は全員日本人ですが、近年内航船員の高年齢化が進み、若い内航船員への期待が大きくなっています。

内航海運の将来性はどうなんですか?

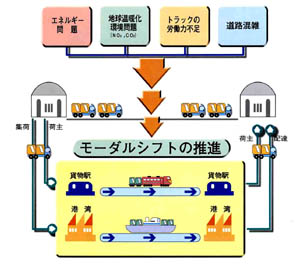

国内の混雑する道路状態緩和、少子化による労働者不足解消、地球温暖化対策として国が行う排気ガス規制これらの問題解消のため、国策として今後、陸上のトラック輸送をだんだんと鉄道、海上輸送に移して行くモーダルシフトが一層推進されます。 これにより環境に優しい内航海運への期待はますます高まっています。

未来の船について教えて下さい

想定される実用船のイメージ

◆TSL-Aコンテナ船(左図)

全 長 :約125m

幅 :27.0m

航海速力 :約45ノット

貨物積載量:約1,400トン

◆TSL-Aカーフェリー(左図)

全 長 :約125m

幅 :27.0m

航海速力:約50ノット

旅客定員:1,500名

車 両:乗用車390台

または、乗用車290台及び大型バス10台

エネルギー効率を高め、環境負荷(窒素酸化物、硫黄酸化物、二酸化炭素)の低減、低騒音など環境を考えたスーパーエコシップ