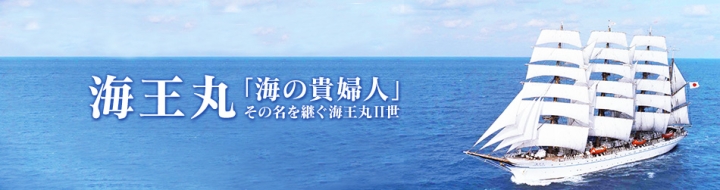

海王丸

1989年、海王丸は59年間にわたって海の若人を育ててきた初代海王丸の代替船として建造されました。

初代海王丸は鹿児島商船水産学校の練習船「霧島丸」の遭難を契機として、1930年に日本丸とともに建造され、当時の田中隆三文部大臣の「日本の海の王者にふさわしい船にしたい」という我が国の海運に寄せる期待を込めて「海王丸」と命名されました。

初代海王丸は、引退までの59年余りにわたって、実習訓練を行って来ました。

正確な記録の残る昭和27年(1952年)4月1日以降でも189次の航海を行い、7,708名の実習生を育て、約146万kmの航海を完遂しました。

初代日本丸同様老朽化には勝てず、 1974年以降は遠洋航海の規模を縮小するなどの応急的な航海を続けていました。

従来、練習帆船は国が建造し船員教育の教育訓練のみに使用してきましたが、船員教育訓練とあわせて「青少年のための海洋教室や体験航海」にも利用するものとして、国の補助金、財団法人日本船舶振興会(現・日本財団)補助金、一般からの寄付金及び銀行借入金とし、財団法人練習船教育後援会(現財団法人海技教育財団)が海王丸代船を建造することとなりました。

海王丸

海王丸

建造の基本方針は以下のとおりです。

- 帆船としての美観を備え、品位のあるものとする。

- 長年の運航を考慮して堅牢であると同時に保守の容易な構造とする。

- 海王丸の用途を考慮し、第1種船(国際航海に従事する旅客船)とすると共に、実習訓練及び一般青少年に対する海洋研修に必要な教育設備を備え、特に心身の錬磨、慣海性などの資質の涵養、基本的海技の習得に最適な艤装を施す。

- 可能な限り居住環境を快適にし、健康的な船内生活を得られるようにする。

- 日本丸から得られた建造技術、運航経験を基づき、その後の技術革新を考慮して改善を加える。

完工までの経緯は以下のとおりです。

| 1987年12月25日 | 入札の結果、住友重機械工業が落札。 |

| 1988年 7月 8日 | 同社追浜造船所浦賀工場で起工式を実施。 |

| 1988年 9月17日 | ブロック搭載開始。 |

| 1988年11月7日 | 主機関2基を搭載。 |

| 1989年 1月19日 | 最初のマスト(ジガーマスト、最後尾のマスト)を搭載。 |

| 1989年 3月 7日 | 佐藤運輸大臣ご臨席のもと、進水式を実施。 |

| 1989年 9月12日 | 完工、引き渡し。最初の実習生を受け入れ、処女航海を開始。 |

海王丸は日本丸の帆装艤装よりも優れたそれを持ち、またフェザリング機能を有する可変ピッチプロペラを装備したため、日本丸をしのぐ帆走性能を持ちます。

日本丸同様、その年で最も帆走速力の出した帆船に贈られるボストン・ティーポットトロフィーを受賞しました。

海王丸の特徴

- 初代海王丸は、第3種船であったが、海王丸は、前述の理由から第1種船 (国際航海 に従事する旅客船 )として建造した。(2002年に第3種船に変更)

- 初代海王丸と比較して大型化した。その理由は、主として次による。

- 22名分の客室を設けた。

- 日本人の体格を考慮して、初代海王丸よりも、ボンクの寸法を約20mm長くし、 2,000mmを標準とした。

- 雨衣室、乾燥室、実験室、シールストア、演習室兼当直員待機室、事務機器室、航海科事務室、機関科事務室、印刷機室、女子学生等用の衛生施設を設けた。

- 部員居室の大部屋を解消し、2名以下の居室とした。

- 将来のカリキュラム変更等に基づく、教官配乗増を勘案して、職員居室を増やした。

- 機関装置の最新化を図り、航海計器等についても最新のものを装備した。

- これら機器の保守管理及び居住環境の改善を勘案し、全船空気調和装置を装備した。

帆走艤装について

- マスト、ヤードは、すべて鋼製とした。

- マストの甲板貫通部は、溶接とし、ヒールを第2甲板までにとどめた。 (ジガーマストのみは、甲板上まで )

- 各ヤードが船首尾線に対して、3点以下まで旋回できるように艤装した。

- ヤードの旋回にともなう索具の無理な負荷を防ぎ、操帆作業の向上を図るため、索具の導通に相当の改善を図った。

- 各静索の強度については、コンピュータ利用による構造解析手法を導入して配置及び部材寸法を検討した。同時に近代大型帆船の実例を参照し、1907年当時のロイド規則を参考とした日本丸の例にならった。また、各ステイの端末はごく一部を除いて、両端とも特殊ソケット方式を採用した。

- バウスプリットにはマーティンゲールに代えて、短いドルフィンストライカを設けることとした。

- マスト、ヤードに取り付ける帆走金物の材質を高めて板厚を下げるほか、帆走ギアー類の軽量化を図った。

- フェザリング式可変ピッチプロペラの採用によって、特に低速帆走時におけるプロペラ抵抗の軽減を図り、帆走速力の向上を期した。

- バーキールを日本丸よりも更に大型化するとともに、周辺構造材 (外板、ガーダーフロアー等)を増厚することによって、重心位置の低下、帆走中の斜航角の減少及び固形バラストの削減を図った。

- 機関室消火装置として、固定式鎮火性ガス消火装置を採用した。

- 非常時の要給電負荷の増大に対応するために非常用発電機を設けた。

- 発動機付部分閉囲型救命艇、投下式救命いかだ用シューター (降下式乗込装置 )を搭載した。

- 錨作業の改善を図るため、高把駐力型ストックレスアンカーを採用した。

- 「紺青」と名付けられた船首像は、東京芸術大学西大由教授と気鋭のチームが、創作にあたり、1985年9月から、初代海王丸に取り付けられていたものを、移設した。

- 船首から船尾にかけての、帆船独特の装飾的塗色についても、伝統を継承し、21世紀を展望するものとして、同じく西大由教授等の御教示をいただいて決定した。

- 低騒音型の採用など、機器の騒音防止を図るとともに、振動防止についても、慎重な対策を行った。

- 機関制御室を設け、同制御室及び前部船橋から、機関の遠隔操作ができるものとした。

- 機関区域無人化船の資格を取得した。

海王丸の仕様

| 船名 | 海王丸 |

| 航行区域 | 遠洋 |

| 船種 | 帆船 |

| 建造場所 | 住重浦賀 |

| 船番 | 1155 |

| 起工年月日 進水年月日 竣工年月日 |

(1988)昭和63年7月8日 (1989)平成元年3月7日 (1989)平成元年9月12日 |

| 信号符字 | JMMU |

| 船舶番号 | 131166 |

| IMO番号 | 8801010 |

| 総トン数 | 2,556 |

| 国際総トン数 | 2,879 |

| 純トン数 | 863 |

| 載貨重量トン数 | 1,425.40 |

| 満載排水トン数 | 4,654.70 |

| 全長(m) | 110.09 |

| 垂線間長(m) | 86.0 |

| 型深(m) 船楼甲板/上甲板 | 10.72/8.20 |

| 満載喫水(m) | 6.58 |

| 幅(m) | 13.8 |

| 主機関 メーカー・型式 原動機種/基 |

ヤンマーZ280-ST ディーゼル/2基 |

| プロペラ | 4翼CPP×2 |

| 定格出力(kW)/(PS) | 2,206/1,500×2 |

| 速力 最大/航海(k't) | 14.09/12.95 |

| 最大搭載人員(実習生定員) | 199(108) |

お問い合わせ

総務部 総務課

電話:045-211-7303(平日9:00~17:00) FAX:045-212-0006

練習船行動予定

練習船行動予定 お問い合わせ

お問い合わせ

機構について

機構について 学校紹介

学校紹介 資格・教育

資格・教育 練習船

練習船 研究活動

研究活動 調達情報

調達情報 採用情報

採用情報 お問い合わせ

お問い合わせ 練習船行動予定

練習船行動予定